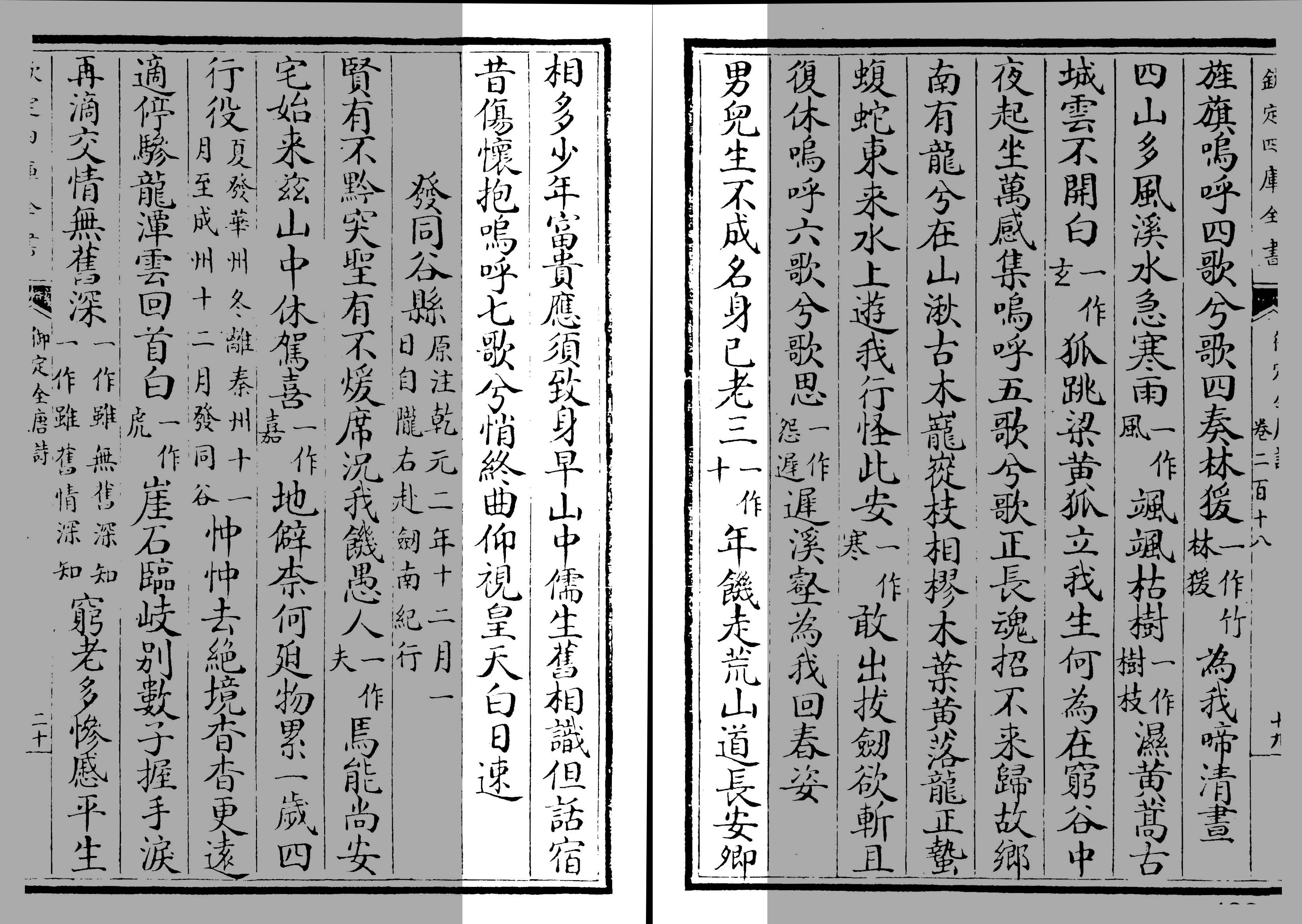

乾元中寓居同谷县作歌七首·其七

男儿生不成名身已老,

三年饥走荒山道。

长安卿相多少年,

富贵应须致身早。

山中儒生旧相识,

但话宿昔伤怀抱。

呜呼七歌兮悄终曲,

仰视皇天白日速。

【译注】

- 本诗为“歌”,与“行”和“律”有别。歌可唱,每句字数不一定相等,如杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。“行”强调行走的动态感,如杜甫的《兵车行》。“律诗”对于韵律、字数等要求严格,有五律、七律、排律和绝句等。

- 男儿生不成名身已老,三年饥走荒山道:男子汉如果不成名,很快就会老去,三年来忍饥挨饿走在荒山野岭。杜甫这年四十八岁,过多的苦难,已使他变得衰老。三年:从至德二载至乾元二年为三年。

- 长安卿相多少年,富贵应须致身早:长安卿相都是少年,富贵应该要趁早。此二句是愤激嘲笑的话,杜甫并非真心劝人趁早争取富贵。

- 山中儒生旧相识,但话宿昔伤怀抱:山中的读书人都是旧相识,只与他们谈起那些令人不快的往事。宿昔:昔日。

- 呜呼七歌兮悄终曲,仰视皇天白日速:啊,我唱起第七首歌,终止吟唱,搁笔望天,只见白日在飞速地奔跑。杜甫是个入世主义者,有政治抱负,而今老无所成,故觉得时间过得特别快。

此诗为杜甫在唐肃宗乾元二年(759年)十一月所作,其时年四十八。七月,他自华州弃官流寓秦州,十月,转赴同谷,留住约一个月,生活极其艰难。一家人因饥饿病倒床上,饥寒交迫,只能靠挖掘土芋充肠。诗人以七古歌体写诗七首,此乃其七。

是年乃杜甫行路最多之年,也是他人生最苦之年,七首诗所写到了“惨绝人寰”之境。他采用七古歌体描绘流离颠沛的生涯,抒发老病穷愁的感喟,大有“长歌当哭”之意,抒发了诗人身世飘零之感。

本诗首二句点题,中四句叙事,末二句感叹。开头用了九字句:“男儿生不成名身已老”,浓缩《离骚》“老冉冉其将至兮,恐修名之不立”意。杜甫素有匡世报国之志,始终未得施展。如今年将半百,名未成身已老,转徙流离几乎“饿死填沟壑”,怎不悲愤填膺!“三年饥走荒山道”把“三年”二字缀于句端,突现诗人近年的苦难历程。“三年”即至德二载至乾元二年。杜甫因上疏营救房琯触怒肃宗而遭贬斥,饥饿驱迫,在“荒山道”上尝尽了人间艰辛。

三、四句追叙了困居长安时的感受,全诗陡然出现高潮。十二年前,杜甫西入长安,然进取无门,度过了惨淡的十年。他接触过各种达官贵人,发现长安城中凭借父兄余荫随手取得卿相者,以少年为多:“长安卿相多少年。”这使诗人发出愤激之词:“富贵应须致身早”,这似是劝人,实深蕴对出现“少年”“卿相”这种腐败政治的愤慨。

五、六句回到现实:“山中儒生旧相识,但话宿昔伤怀抱。”诗人身处异常窘困之境,感叹自身遭遇,和友人谈起的都是些令人不快的往事。忧国忧民的“怀抱”无法实现,引起无限伤感。

第七句“呜呼七歌兮悄终曲”,默默收笔,停止了那悲愤激越的吟唱,然而思绪巨浪如何收得?“仰视皇天白日速”,搁笔望天,只见白日在飞速地奔跑。迟暮之感,凄凉沉郁、哀壮激烈之情,在诗人心底涌起,不能自已。

此诗展示了诗人复杂不平的心态,真切感人;诗中融合了屈原等前人诗歌艺术表现手法并有所突破,使激越的悲情得到了动人的表达,标志着杜甫思想转型的完成,无论思想内容和艺术成就及其前后期思想的关系而言都具有重要意义。